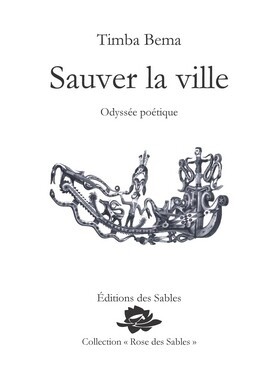

Grand Prix littéraire d’Afrique Noire avec notamment Les seins de l’amante en 2018, Timba Bema est un poète qui chante tout le temps. De son pays d’accueil, la Suisse avec laquelle sa relation se fonde sur la symbolique de la montagne, son Cameroun natal n’est jamais bien loin. Afrique Destinations a interviewé l’écrivain et poète qui est aussi l’auteur de Sauver la ville. Lisez plutôt.

Afrique Destinations : Monsieur Timba Bema, vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages, Grand Prix littéraire d’Afrique Noire avec notamment Les seins de l’amante en 2018. Si l’on vous demandait de vous présenter à nos lecteurs que diriez-vous ?

Timba Bema : Je pense que je commencerai par chanter. Après tout, chanter est aussi une manière de se présenter. Je chanterai une ritournelle Baka par exemple. Sinon une berceuse Ouldeme ou un Esewe pour exprimer une certaine joie de vivre, malgré les difficultés quotidiennes. Je pourrais même aussi attaquer une chanson à penser Gbaya. Tant qu’on y est. J’aime beaucoup ce genre musical parce qu’il contredit l’idée (fausse au demeurant) selon laquelle la musique en Afrique n’est faite que pour danser. En fait, je chante plus que j’écris. Je chante tout le temps. Pour égayer mes jours ou simplement les rendre plus doux. La musique a cette puissance de chasser la tristesse, d’apaiser l’esprit, de l’emmener ailleurs ou le plonger simplement dans son propre abysse. Car il est vrai que l’introspection est aussi un voyage.

Ensuite, je crois bien que je vous raconterai un rêve. C’est une chose fabuleuse que de raconter ses rêves. L’inconscient est aussi important que le conscient pour dévoiler un être. Sur ce point, je suis toujours admiratif des peuples qui se racontent leurs rêves au réveil. Comme une sorte de rituel immuable. Je note souvent les miens dans des carnets que j’appelle Carnet de rêves. Tenez. Voici un rêve que j’ai vécu récemment. Dans une prairie ensoleillée volent des papillons blancs. Soudain, le soleil s’enfonce à l’horizon. C’est le crépuscule. Les papillons deviennent rouges. Puis ils se transforment en des moutons tachetés qui s’agitent, comme s’ils pressentaient un danger imminent. Au fur et à mesure que je m’approche d’eux, je remarque qu’ils s’animent sur place. Pourquoi ne fuient-ils donc pas ? Je m’interroge. Je tente d’en attraper un. À peine je le touche que tous les moutons se transforment en orchidées. Lorsque je frôle un pétale, les fleurs se changent aussitôt en boules de lumière aveuglante flottant à la hauteur de mes yeux. En approchant la main d’une ces boules, elles explosent en silence et leurs éclats s’évaporent. C’est de nouveau le jour. La prairie est à présent sèche, aride. Un pélican me regarde, je le regarde...

Voilà ! J’espère que ces éléments vous auront permis d’entrevoir quelques aspects de ma personnalité.

Vous vivez depuis un certain nombre d’années en Suisse. Quelle place le pays de Calvin occupe-t-il dans votre créativité ?

La Suisse est, comme vous le savez certainement, un pays de lacs et de montagnes. L’activité volcanique a façonné les paysages qui a leur tour ont façonné les hommes, durcit leurs traits et inspirés leur caractère discret et distant pour ne pas dire méfiant au premier abord. Les Suisses se sont forgés en opposition aux puissances qui les entouraient, que ce soient les Habsbourg, la France ou la Prusse. C’est sans doute pour cette raison que le 27 janvier 1912 l’écrivain français André Gide écrivit dans son journal : « Me voici de nouveau dans ce pays que Dieu a fait pour être horrible ». Aux yeux de Gide, les montagnes suisses écrasent l’homme de tout leur poids comme l’éthique calviniste et constituent l’antithèse parfaite des jardins ensoleillés du Sud, avec l’ouverture sur la mer, l’océan, la possibilité d’embrasser le monde ou de simplement respirer ses humeurs dans les ports. En montagne, la seule échappatoire est le ciel. Ce qui explique pourquoi les phénomènes de montagne ont souvent été interprétés comme l’expression de la volonté divine. À titre d’exemple, l’un des textes les plus importants de la littérature suisse, le roman Derborence de Charles-Ferdinand Ramuz, raconte un éboulement survenu en 1714 dans le Valais. Rousseau, dans ses fameuses Rêveries du promeneur solitaire observait pour sa part qu’« [i] l n’y a que la Suisse au monde qui présente ce mélange de la nature sauvage et de l’industrie humaine. La Suisse entière n’est pour ainsi dire qu’une grande ville, dont les rues larges et longues plus que celle de Saint-Antoine, sont semées de forêts, coupées de montagnes, et dont les maisons éparses et isolées ne communiquent entre elles que par des jardins anglais. » Cette observation est d’une grande justesse et semble transcender le temps. De nos jours, il est possible en moins de 10 minutes, quel que soit l’endroit où on se trouve en Suisse, de s’isoler dans un îlot de nature. Le Suisse est un pays rude, repoussant au premier abord, qui se découvre avec patience, je dirai même avec insistance. C’est un pays que l’on finit par aimer. Car il s’offre à celui qui lui fait une cour assidue.

Je pense que ma relation avec la Suisse se fonde sur la symbolique de la montagne. Elle commence dans mon enfance au Cameroun. Bien que je sois de la côte, dont l’élément naturel est l’eau, j’avais comme cela une aspiration pour les hauteurs. Je montais souvent sur notre manguier pour me délecter de ses fruits savoureux. Et lorsqu’il fut coupé, un des plus grands chocs émotionnels de mon enfance, je plantai un goyavier qui fut mon refuge de substitution. Là, j’écoutais les conversations des oiseaux tout en dévorant des goyaves à la chair tendre et rose. Dans un premier âge, l’ascension avait pour finalité le plaisir des sens. Par la suite, je pris l’habitude de me hisser sur le toit de notre maison. C’était plutôt un poste d’observation. Je guettais les autres en toute discrétion, j’échappais ainsi aux travaux domestiques, surtout lorsqu’on organisait des fêtes qui drainaient un nombre considérable de personnes. En fait, j’étais mal à l’aise au milieu de la foule. J’avais besoin d’instaurer une sorte de distance pour mieux appréhender les êtres et les choses. Par temps d’éclaircie, j’apercevais le mont Cameroun, la montagne emblématique qui culmine à plus de 4 000 m au-dessus de la mer. D’une certaine façon, la montagne pénétra mon imaginaire pour ne plus le quitter. Elle symbolise l’ailleurs, l’aventure, l’inaccessible, le mystère. Très tôt, je nourris le désir de gravir le mont Cameroun, suivant les traces des explorateurs comme Richard Burton ou Mary Kingsley, dont j’avais fait la connaissance grâce à mon dictionnaire encyclopédique, précieux cadeau de ma mère. Le fait d’écrire à partir de la montagne n’est pas du tout anodin. Pour un écrivain, c’est même le paradis. Récemment, je me suis rendu compte que des valeurs suisses comme la modestie, le goût de l’effort, la rigueur, la tempérance imprégnaient mes écrits. Pour l’écrivain d’Afrique francophone que je suis aussi, écrire à partir de la Suisse me confère une grande liberté de ton.

Dans votre odyssée poétique Sauver la ville, l’expérience du narrateur semble faire écho à votre propre expérience de retour au pays. Pouvez-vous nous en dire plus ?

D’abord, je tiens à souligner qu’il n’y a pas un narrateur unique dans Sauver la ville. En fait, il y en a deux : celui qui rentre au pays, et un autre que l’on ne parvient pas à identifier. Le premier est transformé tout au long de l’odyssée. Ce qui est à l’image de la vie : on n’en sort pas tout à fait comme on y est entré. Je dois admettre des similitudes entre lui et moi, dans la manière dont nous avons vécu l’expérience du retour. Avant d’aller plus en détail, j’aimerais préciser qu’au Cameroun, j’avais déjà un attrait pour le voyage, attisé comme je vous l’expliquais plus tôt par la vue du mont Cameroun. Je visitai quelques régions de mon pays. Mais, c’est lorsque je m’installai en France que je pus véritablement assouvir cette passion. Je repoussais donc le retour afin de découvrir de nouvelles contrées. Je voyageai en Europe, en Asie et en Amérique. Après une dizaine d’années, je ressentis soudain le manque viscéral de mon pays. Alors, je décidai d’y retourner. Je dois avouer que l’impression dominante après toutes ces années de séparation était le délabrement des lieux connus. Ils partaient littéralement en ruines, comme si on les avait laissés à l’abandon. Je visitai mon école primaire, mon lycée : leur vétusté contrastait avec le souvenir doux et chaleureux que j’en avais gardé. Même les badamiers qui poussaient en bordure de la route n’exhalaient plus leur odeur lancinante. Il faut dire que le climat chaud et humide de Douala est un véritable défi pour les architectes. Le parpaing, qui est la solution la plus couramment utilisée dans la construction ne supporte pas bien ce climat. Pour que les bâtiments gardent un semblant de fraîcheur, il faut les entretenir après chaque hivernage, ce qui représente un coût que ni les ménages ni les administrations ne peuvent supporter. Bien sûr, de nouveaux bâtiments avaient été construits. Mais, la ville donnait cette impression d’éternel recommencement. Rien n’était assuré. On pouvait consentir d’énormes sacrifices pour élever un bâtiment, sans avoir les moyens de le maintenir en bon état pour les générations suivantes. J’avais l’impression de capter l’essence même de cette ville qui tous les jours recommençait l’œuvre entamée la veille : tenter d’être, tenter de s’inscrire dans la durée. Ce constat est d’autant plus frappant que les habitants de Douala vivent de la débrouillardise. Le célèbre comédien Jean Miché Kankan la définissait ainsi : « Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas ». En la matière, on ne peut pas faire mieux. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent se projeter dans un futur immédiat. En allant se coucher chaque soir, ils ne sont pas assurés de manger le lendemain. La débrouillardise crée un habitus qui transcende les classes sociales. Puisque la plupart des riches sont nés pauvres. On peut donc dire que c’est un trait caractéristique de la ville.

Par ailleurs, le seul monument qui semblait intact dans la ville c’était la statue de Leclerc à Bonanjo. Comment cela était-il possible ? J’appris que les fonds pour son entretien venaient de France. En revanche, le palais des rois Bell situé à proximité avait été transformé en bar-restaurant, et une aile était devenue une galerie d’art contemporain. Comment la statue de Leclerc pouvait-elle être en meilleur état que le palais des rois Bell à Bonanjo, leur fief historique avant leur reflux à Bali à la suite de leur expropriation par les Allemands ? Je compris alors que la marchandisation avait étendu son règne sur tout au point de tout désacraliser. Tout pouvait être vendu, puisque rien ne devait être conservé. Tout pouvait se délabrer, puisque rien n’était appelé à durer et à se transmettre de génération à génération. Je me sentis presque dans l’obligation d’écrire sur ce que ma ville était devenue. Comme un des narrateurs, je me sentis dans l’obligation de la sauver. C’est je crois, ce qu’il y a de commun entre lui et moi. Le reste de son vécu lui est propre et je ne saurais en répondre. Après tout, les personnages sont aussi, sinon plus libres que nous. Ils échappent même à l’auteur le plus tyrannique qui soit.

Douala est votre ville de naissance. Vous y avez aussi grandi. Votre rapport à celle-ci est-il marqué par la nostalgie voire la désillusion ?

En effet, je suis né et j’ai grandi à Douala. Ma sensibilité, mon rapport au monde ont donc été façonnés par cette ville qui est aussi celle de mes ancêtres. Mon rapport à la ville touche aussi au lien qu’elle entretient avec les prédécesseurs et avec ceux qui viendront dans 30 ou 300 ans. C’est que la ville grandit d’année en année. Elle comptait 153 000 habitants en 1960 et 3,9 millions en 2022. En 60 ans, la population de Douala a été multipliée par 25. Selon les projections, 1 Camerounais sur 2 vivra en milieu urbain à l’horizon 2050 avec un doublement (actuellement 25 millions) de la population nationale. Douala va continuer de croître dans les prochaines années. La maîtrise de son futur suppose une somme de défis à relever. Le premier est de définir ce qu’est un Doulien, terme que je propose pour désigner un habitant de Douala ou toute personne qui a des attaches, des ancrages avec cette ville. Car il est vrai que des millions de personnes venues de différentes contrées y ont fondé des foyers, des activités économiques, etc. Le futur doit rester ouvert. Toutefois, il est impératif que la ville continue d’être irriguée par son passé. En fait, le futur doit s’écrire avec l’encre du passé. Comme vous le voyez, mon rapport à la ville ne se fonde ni sur la nostalgie ni sur la désillusion. C’est un espace qui est certes marqué comme je le disais précédemment par la débrouillardise. La qualité de vie y est médiocre, comme nous signale l’index mondial de la qualité de vie publié tous les ans par le magazine anglais The Economist. Mais, le rôle du poète que je suis est de mettre l’imagination en marche afin que le rêve entre dans l’ordre du possible. Les anciens Duala avaient une conception de la puissance comme étant le but ultime de la vie, c’est-à-dire son état de pleine réalisation. Pour y parvenir, il fallait contrôler les forces spirituelles qui favorisent la vie (on peut parler ici de Science) et contrôler les biens matériels (on peut parler ici d’Économie) sans quoi celle-ci est impossible. En somme, être puissant c’était détenir la Science qui permettait une production suffisante de richesses pour la collectivité. Quand les Douliens réaliseront que la prospérité de leur ville est déjà inscrite dans ses gènes, alors j’aurais réussi ma mission. Après tout, la ville finit par être sauvée même si ce n’est que pour un jour. Disons pour conclure que la nostalgie, la désillusion constituent le point de départ de l’odyssée, mais en cas leur point d’arrivée.

Le portrait que vous dressez de Douala pourrait très bien s’appliquer à de nombreuses villes africaines. Comment percevez-vous la ville africaine ?

Là aussi, il faut commencer par regarder dans l’histoire. Si on considère la ville comme un regroupement dans un endroit d’un grand nombre d’humains et de ressources, alors la ville est une réalité africaine depuis plus de 5000 ans. Les villes d’Égypte et de Nubie sont restées gravées dans la mémoire des hommes. On peut également mentionner les cités phéniciennes, comme Carthage, sur le rivage méditerranéen ; Aksum dans la Corne de l’Afrique ; Aoudaghost et Azougui en Mauritanie ; les cités ouest-africaines médiévales de Djenné-Djeno, Gao, Koumbi Saleh, Ifè, Old Oyo en pays yoruba ; Mbanza Kongo en Afrique centrale ; Bigo et Ntusi près des Grands Lacs ; Kilwa, Shanga, Songo Mnara sur la côte swahilie... La liste n’est pas exhaustive. Le phénomène urbain précède la colonisation européenne. L’ingénierie des villes futures pourrait s’inspirer de celles du passé.

Le point commun entre plusieurs villes africaines actuelles est qu’elles sont nées sous la colonisation européenne. Elles ont été conçues suivant une logique occidentale, comme c’est le cas de Douala par les Allemands. Leur urbanisme demande donc à être repensé, comme l’utilisation des matériaux pour la construire. On peut par exemple se demander si le parpaing est un matériau adéquat pour un environnement chaud et humide ? On peut ajouter comme autre caractéristique de la ville coloniale la ségrégation raciale, en ce sens que les habitants étaient répartis selon la couleur de peau et leur tribu. L’origine continue d’être le critère qui assigne leur place dans la ville aux individus. Il est crucial de dépasser ce mode d’occupation de l’espace. Avec la marchandisation galopante, la ville expose le corps à tous les dangers, à tous les arbitraires. Elle est encore traumatisée par son contact avec l’un des capitalismes les plus sauvages basé sur l’extraction, le pillage, la destruction du vivant. Il est crucial de remettre du sacré dans les villes. C’est-à-dire de préserver la nature, comme les anciens bois sacrés, de protéger les plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, de protéger également les terres qui étaient collectives et non individuelles. Car il est vrai que l’un des enjeux de la ville future sera le contrôle de la terre. D’ailleurs, on peut observer que de nombreux conflits qualifiés de tribaux ont pour dénominateur commun le foncier. Cette question doit être maîtrisée afin que les villes africaines deviennent des espaces de réalisation et non de vile exploitation, afin qu’elles s’inscrivent dans la durée et sortent enfin de ce que j’appelais tantôt la débrouillardise, c’est-à-dire l’éternel recommencement.

Peut-on savoir sur quoi vous travaillez en ce moment ?

Je viens de terminer deux projets littéraires importants sur lesquels je ne souhaite pas m’étaler pour le moment. Je me détends à présent. Je prends des notes, je réfléchis. Surtout, je me relis. C’est souvent en me relisant que j’amorce de nouveaux projets d’écriture ou que je reprends et prolonge ceux que j’avais à peine entamés. Ma méthodologie est donc la prise de note, la compilation. La lecture des journaux, que l’on trouve facilement en ligne est une mine d’information sur les évolutions de la société. De même que les réseaux sociaux, qui permettent de voir les gens en action. Pour un écrivain, c’est une source prodigieuse d’inspiration, car on pénètre la chair de la vie avec tout ce que cela comporte de splendeurs et de misères. Ce matériau brut a forcément besoin d’être pensé, mis en perspective, fictionnalisé.

Vous avez dit : « J’ai la conviction que l’avenir de la littérature africaine est en Afrique, son milieu, je dirais, naturel. Pour ce faire, nous devons être capables de créer des institutions littéraires tels que de maisons d’édition, le lectorat, des bibliothèques, des académies, des prix prestigieux, etc. » Travaillez-vous déjà dans ce sens ou avez-vous des projets dans ce sens ?

Oui. Il y a d’abord la dimension du plaidoyer, qui n’est pas négligeable. J’ai par exemple observé que l’Union africaine a lancé en 2021 un Grand Prix de littérature. Je souhaite que cette initiative s’inscrive dans le temps. Il ne faut toutefois pas oublier les autres genres tels que la poésie, la nouvelle, le théâtre ou la bande dessinée. Cela dit, je me suis investi dans cette mission en soutenant des bibliothèques de proximité grâce à des dons de livres. La bibliothèque reste un excellent moyen de développer le lectorat. J’invite les éditeurs africains à adopter une approche efficiente vis-à-vis de ces institutions. Je comprends leur impératif de vendre leurs publications. Mais, il est inconcevable que ce soient toujours des éditeurs européens qui donnent des livres. J’ai aussi animé pendant quelques années une revue littéraire qui offrait la part belle à la relève littéraire. Nous avons permis à des auteurs de publier pour la première fois ou de gagner en confiance dans leur écriture. En tous les cas, je veux bien croire que certains deviendront des phares de la littérature. J’ai d’autres projets tels qu’un magazine en ligne ainsi qu’une anthologie poétique en langues africaines. Ils nécessitent des financements qui ne sont pas aisés à trouver. Je lance donc un appel à vos lectrices et à vos lecteurs.

Quel message avez-vous pour les Camerounais d’une part et pour les Africains d’autre part ?

En réalité, j’échange presque tous les jours avec les Camerounais et les Africains à travers mes plateformes sur les réseaux sociaux. Ils savent ce que je leur souhaite, ce que je nous souhaite. Qu’est-ce que je veux pour les Camerounais et les Africains ? Permettez-moi d’articuler ma pensée à partir de ma culture duala. Je suis cependant convaincu que la même démarche peut être réalisée à partir d’autres cultures. La tradition Duala présente trois stades d’évolution de l’homme : 1) L’homme qui agit selon les conseils qu’on lui prodigue. On peut parler ici de l’homme-enfant en ce sens que son comportement est mimétique. 2) L’homme qui agit selon les recommandations des fétiches : on peut parler ici de l’homme-adolescent. Peu sûr de lui, il cherche la validation de ses actions dans des forces extérieures à lui. 3) L’homme qui agit selon ses propres principes : on peut parler ici de l’homme-adulte, dont l’action est guidée par des lois qu’il a pu dégager de la connaissance du monde. C’est l’homme accompli, l’homme plein. Pour le désigner on dit : a londi. Il est rempli. Par quoi ? Par la connaissance.

En s’inspirant des anciens Duala, on peut avancer que la culture permet de fabriquer l’homme accompli, c’est-à-dire l’homme qui agit selon lui-même, l’homme libre parce qu’il marche sur le chemin de la connaissance.

Ce que je souhaite aux Camerounais, aux Africains, c’est de devenir des hommes et des femmes accomplis. L’histoire nous a enfermés dans le regard des autres, de sorte que nous ne pouvons que difficilement nous voir avec nos propres yeux, nous définir avec nos propres mots, fonder nos existences selon nos propres lois.

Monsieur Timba Bema, avez-vous autre chose à ajouter ?

Hum... Je suis surpris de constater que les Camerounais ne croient pas en leur génie culturel. Ils ne produisent pas un discours sur les manifestations culturelles de leur société. Il est vrai que cette tâche est rendue difficile par deux choses : d’une part le racisme qui les enferme dans le discours, le regard des autres ; d’autre part, les régimes tyranniques qui écrasent les individus et subvertissent les valeurs. Le laid prend le nom de beau. Le faux est substitué au vrai. Le poltron est décrit comme courageux. Le traître revêt les attributs du héros. Cette confusion ne permet pas, vous en conviendrez, de reconnaitre le génie. Pourtant, il est bien là. Ne demandant qu’à être perçu. Tenez ! Il y a une sauce au Cameroun qu’on appelle sauce jaune. Sa préparation nécessite une grande technicité. On peut parler ici de raffinement culinaire. Pourtant, les Camerounais ne semblent pas s’en rendre compte... Bon, je pense que j’ai assez parlé. Je me tais à présent.

Par Marcus Boni Teiga